Neue Bilder

16326 Bilder

La DER de la Saison / Das Saison Ende der Blonay Chamby Bahn 2024 - Seit einigen Jahren zeigt die Blonay Chamby Bahn zum Saison Ende mit einem verdichteten Fahrplan noch einmal ihre herrlichen Fahrzeuge im Einsatz. In Blonay wartet der Bernina Bahn RhB ABe 4/4 N° 35 mit dem Riviera Belle Epoque auf die Abfahrt nach Vevey.

27. Okt. 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

La DER de la Saison / Das Saison Ende der Blonay Chamby Bahn 2024 - Seit einigen Jahren zeigt die Blonay Chamby Bahn zum Saison Ende mit einem verdichteten Fahrplan noch einmal ihre herrlichen Fahrzeuge im Einsatz. Der Bernina Bahn RhB ABe 4/4 N° 35 verlässt mit dem Riviera Belle Epoque als Leermaterialzug nach Chaulin den Bahnhofvon Blonay.

27. Okt. 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / Strecken | Schmalspur / 115 Blonay – Chamby CEV > MVR, Schweiz / Bahnhöfe / Blonay, Schweiz / Triebzüge | Schmalspur | ältere Bauart bis 1939 / BCe 4/4 · ABe 4/4 I ·RhB-Bernina· SIG/Alioth, Vereine / BC | Blonay - Chamby / 2024 | La DER de la Saison! (Saisonabschlussfeier der Blonay-Chamby Bahn 2024)

45 1400x941 Px, 19.10.2025

La DER de la Saison / Das Saison Ende der Blonay Chamby Bahn 2024 - Seit einigen Jahren zeigt die Blonay Chamby Bahn zum Saison Ende mit einem verdichteten Fahrplan noch einmal ihre herrlichen Fahrzeuge im Einsatz. Zum Abschluss des Tages gab es für meinen Geschmack des Höhepunkt des Saisonabschlussfeier: Die RhB Ge 4/4 N° 81 verlässt im letzten Sonnenlicht des Tages Blonay mit ihrem schmucken Zug nach Chaulin. 27. Oktober 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Auch schon fast "museumsreif": Zu meiner grossen Überraschung und Freude kreuz der nach Domodossola fahrende SSIF ABe 6/6 33 "Sempione" in Verigo den SSIF ABe 8/8 21 "Roma" welcher auf der Fahrt nach Locarno ist. Dank dem zu öffnenden Fester konnte ich mehr oder weniger gut die Begegnung festhalten. 31. Okt. 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

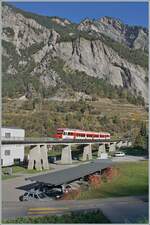

Ein Region Alps Nina ist bei Sembrancher auf dem Weg von Le Châble nach Martigny und fährt über die 370 Meter lange Sembrancher Brücke. Die Stammstrecke der M-O führt nach Orsière, da beim Bau das Fernziel Aosta/Italien im Visier stand. Doch zum Bau der Mauvoisin Staumauer errichtete man die Zweistrecke nach Le Châble, die im August 1953 in Betrieb ging und heute danke dem Wintersportort Verbier weit mehr Verkehr aufweist, als der Streckenast nach Orsière.

10. Okt. 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Der Region Alps Nina RABe 525 041 ist bei Sembrancher auf dem Weg von Le Châble nach Martigny und fährt über die 370 Meter lange Sembrancher Brücke. Die Stammstrecke der M-O führt nach Orsière, da beim Bau das Fernziel Aosta/Italien im Visier stand. Doch zum Bau der Mauvoisin Staumauer errichtete man die Zweistrecke nach Le Châble, die im August 1953 in Betrieb ging und heute danke dem Wintersportort Verbier weit mehr Verkehr aufweist, als der Streckenast nach Orsière.

30. Okt. 2024

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Welch seltener Gast auf der Siegstecke, auch wenn Triebzüge und -wagen der HLB hier Alltag sind, ist die Güterlok der HLB meist in und um Kassel unterwegs. Die Diesellokomotive 275 024-8, alias DG 1131 (92 80 1275 024-8 D-HEB), die Vossloh/MaK G 1206 der HLB - Hessische Landesbahn GmbH, hat am 16 Oktober 2025, auf den Weg in Richtung Köln, im Bahnhof Kirchen/Sieg Hp 0, da es eine Weichenstörung gab.

Die MaK G 1206 wurde 2001 von der VSFT - Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH in Kiel-Friedrichsort unter der Fabriknummer 1001131 gebaut und an die LC - Locomotion Capital Ltd. (London) als Mietlok geliefert.

Lebenslauf/Stationen und Bezeichnungen:

• Dezember 2001 - Vermietung an NE - Städtische Hafenbetriebe Neuss

• Januar 2002 - Vermietung an StEK - Städtische Eisenbahn Krefeld

• Januar 2002 - Vermietung an Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG)

• Januar/Februar 2002 - Vermietung an OHE- Osthavelländische Eisenbahn AG

• Februar 2002 bis August 2003 - Vermietung an IL - InfraLeuna Infrastruktur- und Service GmbH, als IL 206

• April 2003 - Verkauf an ATC - Angel Trains Cargo SA, Antwerpen (B)

• August 2003 bis - Vermietung an RBH - RAG Bahn und Hafen GmbH als "RBH 841"

• April bis Juni 2005 - Vermietung an MEG - Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH "MEG 298"

• November 2005 bis Oktober 2006 - Vermietung an MVG - Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH, Mülheim (Ruhr) "2"

• November 2006 bis 2013 Vermietung an CFL - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois bzw. CFL Cargo als 1504. Ab 2007 dann NVR-Nummer 92 82 0001 504-0 L-CFLCA. Zum 01.01.2010 aus der ATC wird die Alpha Trains Belgium NV/SA.

• Juni 2013 bis Dezember 2014 - Vermietung an HLB - Hessische Landesbahn GmbH

• 31.12.2014 - Verkauf an die HLB - Hessische Landesbahn GmbH, Betreiber Bezeichnung "DG 1131", vergabe der NVR-Nummer 92 80 1275 024-8 D-HEB. Auffällig ist das sie, trotz der längeren Einsatzdauer in Luxemburg, heute nur die UIC-Zulassung für Deutschland (D) hat.

Die MaK G 1206 ist im schweren Rangier- und Streckendienst einsetzbar. Sie wurde 1997 zum ersten Mal gebaut und ist nach Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Italien, Spanien, den Niederlanden und nach Frankreich verkauft worden. Allein 23 Lokomotiven fahren als BB 61000 bei der SNCF, davon sechs mit MTU-Motor (Die G 1206 gibt es wahlweise mit Caterpillar- oder MTU-Motor). Diese Lok hat einen Caterpillar 12 Zylinder 4-Takt Dieselmotor mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung vom Typ 3512B DI TA-SC mit einer Leistung von 1.500 kW bei1.800 U/min. Das Strömungsgetriebe ist ein Voith L 5r4 zU2.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die an die SBB Cargo International AG vermietete mit "XLoad“ ausgestattete 193 460 "1000er Stägli Olten" (91 80 6193 460-3 D-SIEAG) der SüdLeasing GmbH, Stuttgart (eingestellt in Deutschland durch Siemens) fährt am 16 Oktober 2025 mit einem KLV-Zug, durch Kirchen/Sieg in Richtung Köln.

Die Multisystemlokomotive Siemens Vectron MS wurde 2024 von Siemens Mobilitiy in München-Allach unter der Fabriknummer 23796 gebaut. Sie wurde in der Variante A40-1a ausgeführt und hat so die Zulassung für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien, die Niederlande und Belgien (D / A / CH / I / NL / B). Sie verfügt über eine Leistung von 6,4 MW (160 km/h) und ist neben den nationalen Zugsicherungssystemen mit dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS BL3) ausgestattet. Zudem ist sie mit der neuen Ausrüstungspaket XLoad ausgestattet.

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Die SBB Cargo Re 4/4 II 11289 (Re 420 289-1) mit einen Güterzug nach St-Triphon. Leider wird diese innovative Leistung ab dem Fahrplanwechsel wegfallen.

9. Aug. 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / E-Loks | 91 85 / 4 420 Re 420 Re 4/4 II 2. Serie ·SBB·MThB·, Schweiz / Bahnhöfe / Lausanne

56 1400x1111 Px, 16.10.2025

In Frutigen vor dem Lötschberg-Basistunnel wartet am 11 Juli 2022 die BLS Re 465 005, ex „Niesen“ (91 85 4465 005-7 CH-BLS) mit einem Kesselwagenzug auf Weiterfahrt, so konnte ich sie aus einem Zug aufnehmen.

Die Lok wurde 1994 von der SLM (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik) in Winterthur unter der Fabriknummer 5642 gebaut, der elektrische Teil ist von der ABB (Asea Brown Boveri).

Die Re 465 ist eine von der BLS Lötschbergbahn beschaffte elektrische, vierachsige Universallokomotive mit Umrichtertechnik. Sie ist eine Weiterentwicklung der Re 460 der SBB und gehört zur Lok-2000-Familie. Nach der Erstbestellung der BLS über acht Maschinen die 1994 gebaut wurden, folgten weitere 1997 zehn Loks (009–018) für den Huckepackkorridor. Diese Loks aus den 90er-Jahren sind für den Personen- wie für den Güterverkehr im Einsatz. Künftig werden sie auch beim Autoverlad und im Berner Oberland eingesetzt, nicht mehr im originalen Dunkelblau, sondern im leuchtenden BLS-Grün.

Die Re 465 stellen eine Weiterentwicklung der Re 460 dar. Wie diese hat sie GTO-Thyristoren als Ventile im Stromrichter und Drehstrom-Asynchronmotoren. Der Unterschied liegt in der Umrichteranlage. Im Fall der Re 460 besteht ein Traktionsstromrichter (in der Lok sind zwei Geräte verbaut, ein Gerät pro Drehgestell) aus zwei Vierquadrantenstellern, die den Zwischenkreis parallel versorgen, und einem Motor-Wechselrichter, der zwei Motoren parallel speist. Die Stromrichter der Re 465 gruppieren sich zu drei Vierquadrantenstellern parallel an einem Zwischenkreis mit zwei Wechselrichtern, je einen Motor im Drehgestell speisend. Somit lässt sich eine schleudernde Achse schneller und effektiver wieder in normalen Lauf bringen. Wurde bei der Entwicklung der Re 460 auf Dreipunkt-Stromrichter gesetzt, wurde im Gegensatz dazu die Re 465 mit Zweipunkt-Technik ausgestattet. Die Zwischenkreisspannung senkte man entsprechend von 3,5 kV (Re 460) auf 2,8 kV (Re 465). Zudem besitzt die Re 465 sechspolige Asynchron-Fahrmotoren (Re 460: vierpolige Asynchronmotoren). Daraus resultiert eine gegenüber der Re 460 erhöhte Dauerleistung von 6.270 kW (Stundenleistung von 7.000 kW).

Die Radsätze im Drehgestell stellen sich radial zum Gleisbogen ein.

Zudem war die Re 465 im Unterschied zur Re 460 mit der Vielfachsteuerung des Systems IIId und (mit Übergangskabel) BLS/BBC ausgerüstet. Diese erlaubte die Vielfachsteuerung zum Beispiel mit Re 4/4II, Re 4/4III, Re 6/6, Re 425 oder Ae 415, beim Refit wurde diese Vielfachsteuerung ausgebaut und dafür eine Vielfachsteuerung für TRAXX und Vectron-Loks eingebaut.

Zwischen 2019 und 2022 durchliefen alle 18 Loks des Typs Re 465 ein Modernisierungsprogramm (Refit). Darin enthalten waren unter anderem der Einbau der Vielfachsteuerung ZMS für den Güterverkehr mit Traxx- und Vectron-Lokomotiven und ETB (Ethernet Train Backbone) für den Autoverlad am Lötschberg. Die Vielfachsteuerung des Systems IIId wurde ausgebaut, so ist die Vielfachsteuerung mit älteren Loks wie der Re 425 nicht mehr möglich. Die Kästen wurden saniert und neu in hellem BLS-Lindengrün mit blauem Logo lackiert.

Mit diesem Refit verlängert sich die Lebensdauer der rund 25-jährigen Loks um weitere 15 Jahre. Sie sind neu bis ins Jahr 2040 einsetzbar. Die modernisierten Lokomotiven sind gut zu erkennen, sie sind neu grün lackiert werden damit zur auffälligen und klar ersichtlichen BLS-Markenbotschafterin. Das Modernisierungsprogramm kostete insgesamt rund 20 Millionen CHF. Modernisiert wurden alle Loks in der BLS-Werkstätte Bönigen. Im Zuge des Refits wurden alle Taufnamen und Bilder entfernt.

Im Personenverkehr zieht bzw. stößt die Re 465 die GoldenPass-Express-Züge zwischen Interlaken Ost und Zweisimmen, im Güterverkehr wird sie in Mehrfachtraktion mit anderen Loks (TRAXX und Vectron) eingesetzt. Die Loks werden ab Ende 2023 auch beim Autoverlad eingesetzt und ersetzen damit die braunen Loks des Typs Re 425. Damit kann die BLS auf eine Neubeschaffung verzichten.

TECHNISCHE DATEN:

Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)

Achsformel: Bo’Bo’

Länge über Puffer: 18.500 mm

Drehzapfenabstand:11.000 mm

Achsstand im Drehgestell: 2.800 mm

Treibraddurchmesser: 1.100 mm (neu)

Höhe: 4.540 mm

Breite: 3.000 mm

Dienstmasse: 84 t

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Stundenleistung: 7.000 kW

Dauerleistung: 6.400 kW

Anfahrzugkraft: 300 kN

Stromsystem: Wechselstrom 15 kV 16,7 Hz

Quellen: BLS, Wikipedia und Anschriften

Stand/Überarbeitung: Oktober 2025

Armin Schwarz

Armin Schwarz

Schweiz / E-Loks | 91 85 / 4 465 Re 465 ·BLS·, Schweiz / E-Loks | 91 85 / Spezifikationen der Baureihen

51 1400x933 Px, 15.10.2025

Der MOB ABe 4/4 9303 und ein weiterer sind mit dem PE 30 GoldenPass Belle Epoque 2219 auf der Fahrt von Zweisimmen nach Montreux und überqueren die Grubenbachbrücke in Gstaad.

13. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Beim Verlassen des Bahnhofs von Gstaad konnte ich den GoldenPass Express PE 4069 auf der Fahrt von Interlaken Ost nach Montreux fotografieren.

13. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Kurz nach Gstaad ist die MOB Ge 4/4 8004 "Swisstainable" mit dem GoldenPass Express PE 4069 auf der Fahrt von Interlaken Ost nach Montreux.

13. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Der TPC ASD ABeh 4/8 472 wartet in Les Diablerets auf die baldige Abfahrt als R71 431 nach Aigle.

14. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Nur ein paar Meter...

Nur eine paar Meter machen auch diesem auf den ersten Blick banalen Bild etwas besonders: Triebzug und Strecke sind hinlänglich bekannt, doch auf diesem Bild ist der CEV MVR ABeh 2/6 7504 "VEVEY" nicht auf dem Abstellgleis in Blonay, sondern "ein paar Meter weiter" auf der B-C Strecke auf der Farht in Richtung Chamby, wobei er wohl bis Chernex fahren wird.

11. Sept. 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Stalden, MGB: Lok 3 (ehemals Brig-Visp-Zermatt Bahn BVZ) erklimmt die Steilrampe aus dem Tal nach Stalden. 30.August 2025

Peter Ackermann

Peter Ackermann

Stalden, MGB: Blick hinauf zur Kirche Stalden, mit einem Zug mit der Lok 3. Die Lok zieht weder den Glacier-Express noch einen Güterzug, sondern einen "normalen" Pendelzug, am Ende mit dem ehemaligen BVZ-Steuerwagen BDt 2241. 30.August 2025

Peter Ackermann

Peter Ackermann

Schweiz / Strecken | Schmalspur / 140 Visp – Zermatt VZ > BVZ > MGB

49 1200x1134 Px, 11.10.2025

Mit der Kirche von Stalden im Hintergrund kommen die zwei "Orion"-Triebzüge 308 und 302 von oben her ins Tal hinab. 30.August 2025

Peter Ackermann

Peter Ackermann

Die beiden "Orion"-Triebzüge 310 und 305 der MGB im Abstieg von Stalden ins Tal. 30.August 2025

Peter Ackermann

Peter Ackermann

Seit vielen Jahren besitzt die SBB einen "Schulzug" welcher an verschiedenen Bahnhöfen Station macht und von Schulklassen besucht werde kann, wo sie dann über Bahnthemen informiert werden.

Der im Laufe der Jahre wechselnde Wagenpark wird in der Regel von einer "historischen" Lok von Ort zu Ort befördert.

An diesem Herbstabend Mitte Oktober fiel diese Aufgabe der SBB Historique Ae 4/7 10976 zu, die ich in Lausanne gerade noch unmittelbar vor der Abfahrt mit meinem Handy festhalten konnte.

9. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / E-Loks | ältere Bauarten und Rangierloks / Ae 4/7 ·SBB·, Schweiz / Bahnhöfe / Lausanne

65 1400x915 Px, 10.10.2025

Da die Wagen farbmässig wenig zur tannengrünen Ae 4/7 10976 passen, hier noch eine S/W Variante: Seit vielen Jahren besitzt die SBB einen "Schulzug" welcher an verschiedenen Bahnhöfen Station macht und von Schulklassen besucht werde kann, wo sie dann über Bahnthemen informiert werden.

Der im Laufe der Jahre wechselnde Wagenpark wird in der Regel von einer "historischen" Lok von Ort zu Ort befördert.

An diesem Herbstabend Mitte Oktober fiel diese Aufgabe der SBB Historique Ae 4/7 10976 zu, die ich in Lausanne gerade noch unmittelbar vor der Abfahrt mit meinem Handy festhalten konnte.

9. Oktober 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / E-Loks | ältere Bauarten und Rangierloks / Ae 4/7 ·SBB·, Schweiz / Bahnhöfe / Lausanne

54 1400x962 Px, 10.10.2025

Les chemins de fer disparus - Die verschwundenen Bahnen (RhB Bellinzona -Mesoco 1907 - 2016) - wenn auch der RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 wohl nie im Misox im Einsatz war, erinnert der RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 an die verschwundene Strecke im Misox. Das Bild zeigt den RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 der Blonay Chamby Bahn mit einem Güterzug 3562 beim Einfahrsignal von Blonay auf dem Weg nach Blonay.

13. September 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / Strecken | Schmalspur / 115 Blonay – Chamby CEV > MVR, Schweiz / Triebzüge | Schmalspur | ältere Bauart bis 1939 / BCe 4/4 · ABe 4/4 I ·RhB-Bernina· SIG/Alioth, Vereine / BC | Blonay - Chamby / 2025 | Les chemins de fer disparus - Die verschwundenen Bahnen (Herbstevent 2025)

60 1400x941 Px, 04.10.2025

Les chemins de fer disparus - Die verschwundenen Bahnen (RhB Bellinzona -Mesoco 1907 - 2016) - wenn auch der RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 wohl nie im Misox im Einsatz war, erinnert der RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 an die verschwundene Strecke im Misox. Das Bild zeigt den RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 der Blonay Chamby Bahn bei einer kurzen Pause in Blonay.

13. September 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Les chemins de fer disparus - Die verschwundenen Bahnen (RhB Bellinzona -Mesoco 1907 - 2016) der RhB Bernina Bahn ABe 4/4 I 35 der Blonay Chamby Bahn erreicht mit seinem GmP 3562 beim Ausfahrsignal von Blonay den Bahnhof.

14. September 2025

Stefan Wohlfahrt

Stefan Wohlfahrt

Schweiz / Strecken | Schmalspur / 115 Blonay – Chamby CEV > MVR, Schweiz / Bahnhöfe / Blonay, Schweiz / Triebzüge | Schmalspur | ältere Bauart bis 1939 / BCe 4/4 · ABe 4/4 I ·RhB-Bernina· SIG/Alioth, Vereine / BC | Blonay - Chamby / 2025 | Les chemins de fer disparus - Die verschwundenen Bahnen (Herbstevent 2025)

57 1400x954 Px, 04.10.2025